Из пока неопубликованного о юности, городе и друге

Ну нет у меня другого места, где это можно было бы опубликовать. Я для журнала одного, вообще-то, писала, но журнал в муках скончался, и больше негде теперь. И при этом есть как минимум несколько человек, которым это прочесть будет важно. Потому что – об их юности, об их городе и об их друге. О таком невозможно и нельзя написать коротко, тут вполне журнальный объем, поэтому не нужно читать, если длинные тексты вам мучительны.

Это мама и бабушка. Маме лет двадцать. Обычный вечер, когда, как всегда, приходит в гости большая компания. Кто-то уже и пришел, раз сделал фотографию.

…Валерик ничего не знает о моем существовании. Потому что он умер за несколько лет до моего рождения. Тем более странным ему, вероятно, кажется где-то там, где он теперь, что на протяжении всей жизни я довольно много думаю, знаю и помню о нем. Я по нему даже скучаю, хотя никогда не видела. Это, конечно, потому, что еще остались люди, которые любили его, и они мне рассказывали. И выходит, что, если это правда – насчет «человек жив, пока его помнят», то Валерик Кормачёв поживет еще, и друзей своих переживет, и побудет еще тут, пока я. В последнее время я о нем думаю почему-то все чаще, и как будто что-то точит: «напиши, расскажи», - иди знай, может, это какое-то предчувствие, может, мне завтра кирпич на голову упадет, в общем, надо написать, пусть и тут, пусть и так. И, как ни крути, обо всех этих мальчиках и девочках хочется рассказать, как у Гладилина, «историю одной компании». Под «Високосный год» хочется, под любимую песню.

В 16.37 время ушло.

Эх, какое было время,

оно знало себе цену.

Веришь, нет ли:

все слышнее и заметней

краски сыплются с картин,

время просится уйти...

Я отпускаю,

я умираю всякий раз, как вижу ветер

к небу листья поднимает,

эй, верни моё!

видишь, мне самому мало!

Папе, "Женьке" - лет 25, может. Его коронный трюк "крокодил на лапах", он любил им пофорсить при случае.

Как они жили? Они жили, как любые двадцатилетние люди. В «шестидесятых». В Донецке. Учились в университете, политехе, меде и музпеде, позже ставшем консерваторией. Тусили в чьих-нибудь гостеприимных квартирах (мамина была как раз такой) и в общежитии филфака и истфака, размещавшемся в доме на проспекте Мира и ставшем спустя годы конторой Пенсионного фонда. Если войти в пенсионный фонд, окажешься на бывшей «черной» лестнице общежития, туда девчонки выносили мусор. Там еще была комендантша по имени Анна Павловна, которую называли, конечно, «Падловной». На домашних детей обижались родители – те пропадали в общаге и приходили домой только ночевать. В чьей-нибудь комнате мой папа, «Женька», «Орлуша», варил кофе в большой кастрюле. Кофе ему в огромных фанерных ящиках присылали бывшие однокурсники по МГУ, жившие в тех странах, где кофе растет. Эти ящики он прямо с почтамта и притаранивал в общежитие. В комнату набивались ребята с разных курсов, общались каждый день, и во время сессий тоже, пели Галича и Высоцкого, спорили о поэзии, играли в преферанс, пугались жутких картинок из монографии по судмедэкспертизе, которую «Орлуша» переводил без словаря с английского для подработки. Тогда, надо сказать, на филфаке училось удивительно много молодых мужчин – да каких: взрослых, отслуживших, поработавших, поездивших, так что выбор у девушек был богатый. А уж девушки – это был традиционный для филфака цветник, и заходившие на огонек ребята из ДПИ жаловались, что в коридоре можно окосеть. Там и манекенщицы учились, подрабатывавшие в Доме моделей, одна из них вышла потом замуж за близкого папиного друга «Фимку». Эти девочки, конечно, форсили страшно, потому что имели возможность покупать в Доме моделей наряды, которые на них же и шили. Но и другие не отставали и были большими модницами – шили сами или у портних, вязали как заведенные, даже пальто и ажурные чулки вязали. Носили короткие юбки и туфли на каблуках, делали остромодные прически, шли на различные ухищрения, чтобы «набивка» огромных узлов на макушке была как можно объемней… Много читали, и это было не так-то просто, каждую книгу – особенно «зарубежку» или актуальную новинку – приходилось добывать. Пропадали в библиотеке. Ходили в кино – в кинотеатре Шевченко тогда устраивали ночные просмотры элитарных фильмов, спать хотелось жутко, не все в «элитарном» (которое еще не называли «артхаузом») понимали, но смотрели все равно, изо всех сил, и потом горячо обсуждали. А еще буквально жили в филармонии: тогда было много интереснейших абонементов. С нашим симфоническим оркестром выступали лучшие дирижеры Союза, регулярно приезжал с концертами знаменитый литовский органист Леопольдас Дигрис, новые программы привозили чтецы Сомов и Журавлев, а к ведавшему донецким «книготоргом» папе маминой подруги Наташи приезжали в гости Левитанский, Вознесенский и Евтушенко.

Это - мама и "Лорка". Первомай, шарики, вечером будет весело.

Мама в последние уже годы ходила в университет по бульвару. И однажды за вечным нашим многочасовым кофе призналась мне, что иногда чувствует там что-то странное. Ей кажется, что время и пространство немножко плывут и сдвигаются – и что из-за деревьев вот-вот выйдут они все, молодые. Что она прямо вот ждет их появления, прямо вот щекочет что-то внутри. Она готова была увидеть их идущими навстречу и живо что-то обсуждающими, играющими в шахматы на скамейке, пересекающими аллею с книжками подмышкой. Не просто готова была – готовилась увидеть. Почему-то именно Валерика она всякий раз предчувствовала особенно остро. Я вот не знаю, я не мистик вовсе, но вдруг они правда были там в тот момент?

Это - мама и "Сашка". Мама всегда на эту фотографию смотрела с грустной улыбкой и называла ее "итальянским неореализмом". В сущности, эта фотография - история мамы и "Сашки", история беззащитной этой и безответной любви, протянувшейся, как оказалось, через всю жизнь.

Если бы все сложилось иначе, он был бы мне, конечно, дядей Валерой. А в каких-то случаях – Валерием Николаевичем. Но получилось так, что он для меня всегда был и навсегда остался Валериком. Так его все называли. А главное, так и никак иначе – не «Валерой», не «Валеркой», - его называла моя мама. И рассказывала о нем много. И вспоминала его часто. Дома в Донецке есть несколько его фотографий. Высокий, стройный, с тонким горбоносым лицом. Я помню его лицо. Но при этом в воображении вижу его совершенно по-другому. Почему-то он представляется мне… наверное, как Костолевский в роли учителя астрономии Мирою из «Безымянной звезды».

Валерик Кормачев был – Моцарт. Это признавали абсолютно все, кто его знал. При этом вокруг него не нашлось ни одного Сальери, и «ты, Валерик, бог, и сам того не знаешь» вслух ему, может, никто и не говорил, но думали – все, и признавали все. Его однокурсники в основном стали преподавателями, доцентами и профессорами, маститыми учеными, защитили диссертации и написали монографии и учебники, разъехались по разным городам и странам и теперь все реже встречаются на международных конференциях, а многих из них, кошмарно многих уже нет в живых. Все они всегда знали, что если бы Валерик тогда не умер так страшно и нелепо, то стал бы… не знаю, вторым Лотманом, может, если понятными категориями и именами мерить. Это все вообще мало кому объяснишь теперь, когда неглупые с виду люди в фейсбуке на голубом глазу и полном серьезе возвещают друг другу, что литературоведение – лукавая никчемная лженаука для нелепых и ни на что другое не пригодных «узких специалистов». И сразу все – как песок сквозь пальцы. Кому ты будешь вот это все… о том, что такое «филологическая школа», что такое Донецкая филологическая школа, что такое связи по всему Союзу, протянувшиеся между Тарту, Новосибирском, Новгородом, Питером, Донецком, Москвой, Петрозаводском. Что значат имена не только Бахтина, Лотмана и Гаспарова, Эйхенбаума, Гинзбург и Шкловского, но также и Эткинда, Гиршмана, Холшевникова, Жирмунского, Борева, Орлицкого, Руднева, Исупова, Белой, Чудакова и Чудаковой, Яновской, Баевского, Федорова, Кораблева, Тамарченко… Все эти и многие другие люди самозабвенно и плодотворно трудились, у них был свой огромный, с филиалами по стране, НИИЧАВО, они были легкими на подъем, приезжали на конференции, становились научными руководителями, оппонентами и рецензентами (оппонентами моей мамы на защите были Эткинд и Холшевников, например, которые прекраснейшим образом несколько раз приехали по этому поводу в Донецк, обедали и ужинали у нас, и потом Ефим Григорьевич в переписке посвящал отдельные проникновенные строки борщу моей бабушки), публиковали статьи и монографии, постоянно учились, не чинились и не чванились, а просто очень любили свое дело. Сложись по-другому, среди них был бы Валерик – и ох, как он сверкал бы, если даже сегодня, почти полвека спустя, свет его погибшей звезды не угас до конца.

А здесь, слева, Каме, а в центре - Коре

Блестящие ребята-филологи собрались тогда, во второй половине шестидесятых, вокруг недавно приехавшего в Донецк Михаила Моисеевича Гиршмана, легендарного в будущем и уже тогда заметного и авторитетного ученого, которому было, ох, 30 лет всего, и который им казался взрослым и недосягаемым. В каком-то смысле недосягаемым и остался, но, если здесь хоть сколько-нибудь уместно слово «дружба», то можно, наверное, сказать, что он стал им старшим другом и учителем. А Валерик был первым аспирантом свежесозданной кафедры теории литературы донецкого филфака, одним из первых многообещающих представителей Донецкой филологической школы, он занимался Тютчевым, и ссылки на его давние-давние работы до сих пор можно встретить в соответствующих статьях и монографиях. Вот только он умер в 22 года.

Это - Михаил Моисеевич Гиршман. Совершенно такой, каким всегда был. Опора, наставник и путеводная звезда очень-очень многих людей. Когда его не стало, как будто ось земную вынули, я серьезно.

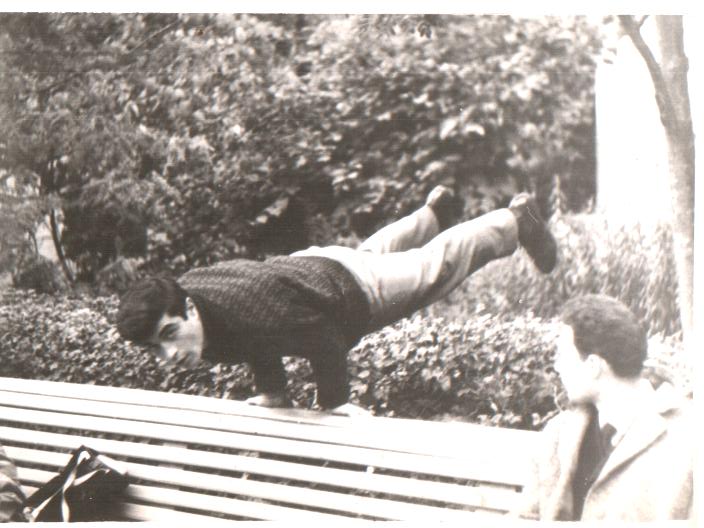

Филологических юношей принято представлять тщедушными и немного нелепыми, со взором горящим и все такое… вроде смешного лопоухого поклонника поэтессы Орлович в «Покровских воротах». Полная глупость, на самом деле. И Валерик как раз был твердо намерен этот нелепый стереотип опровергнуть своим примером. Он занимался культуризмом, который в те времена культуризмом, понятно, не называли. Тягал тяжеленные гири. Только ему было нельзя, потому что он был чудовищно близорук (и даже использовал при необходимости такой окуляр-лупу, как у часовщиков). Но он никого не слушал и продолжал заниматься. И в тот день работал-работал за столом, да и решил сделать перерыв и размяться. Так его и нашли потом. Сидящим у стены, а рядом валялась огромная гиря. Оторвался тромб, это было стремительно, Валерик только что был, а спустя секунду Валерика больше уже нигде не было. Это случилось 13 января 1971 года, спустя год после окончания университета, года в аспирантуре не проучился.

Листья жгут - сладкий запах смерти,

жизни горькая строка...

Листья жгут, и вряд ли кто заметит,

как сгорает осень, уснувшая у костра.

Тишина стиснет зубы,

и только наши голоса,

голоса наших птиц,

где-то уже за рекой!

Три-четыре-пять, я ухожу искать весну, ау!

Это - свадьба "Оксаны" и "Женьки". Где-то среди гостей - Валерик. А слева - "Наташка" "Каме", она была маминой свидетельницей и вообще "этот день приближала, как могла". Это они здесь и сейчас такие серьезные. А потом-то свадьбу играли в столовой министерства угля, людей было страшно много - и они, главное, все прибавлялись. Потому что столовая - в цокольном этаже, 28 июня, жара страшная, все окна нараспашку, и, короче, совершенно незнакомые прохожие стали к ним с улицы впрыгивать - туда, в веселье. Их не успевали отлавливать, они смешались с толпой, и это было почему-то страшно смешно и забавно, все вспоминали потом. Чистое "моя профессия - сеньор из общества" и мычание в ответ на "вы с чьей стороны - жениха или невесты?"

Это была самая первая, самая дикая, самая страшная потеря, от которой друзья Валерика так никогда до конца и не оправились. В сущности, с его смертью их легкая блестящая юность в каком-то смысле закончилась, и началась другая жизнь, в которой было место и веселью, и радости, и победам, и тесной дружбе, только все это было уже взрослым. Мне даже подумать больно о том, что испытывал Гиршман, когда они стали уходить. Когда раньше всех ушел самый лучший, самый талантливый. На протяжении многих лет они встречались на кладбище в день смерти Валерика. Михаил Моисеевич и его первые ученики. Памятник был немного пугающим. Потому что мама Валерика, похоронив сына, а потом мужа, приготовила на надгробии надпись и для себя. Как билет с открытой датой. Дата рождения – прочерк – место для даты смерти. Теперь дата смерти там тоже есть.

Родители Валерика были интересными людьми и очень эффектной парой. Светлана Федоровна своего единственного гениального сына боготворила – на веки вечные. А он обожал ее и очень ею гордился. Твердо считал, что она – самая красивая и молодая мама из всех. И это была правда. Она правда была очень красивой и моложавой, немного похожей на сказочную лукавую лисичку. Он ужасно любил с ней везде ходить. В том числе в тех случаях, когда остальные приходили с девушками. Друзья Валерика дружили с ней до конца жизни – своей или ее. Мои родители навещали ее, потом – уже только мама с моим братом, и даже я пару раз была у нее в гостях. И тут надо отметить одну поразительную вещь. Горячо, почти слепо любя своего сына, Светлана Федоровна простила мою маму. За то, что та не смогла его полюбить. И простила моего папу. За то, что тот отнял у Валерика всякую надежду. Может, дело было в том, что их простил сам Валерик, впрочем, я расскажу об этом ниже.

А папа Валерика, Николай Алексеевич, служил в КГБ. Ну да, вот так. До недавнего времени я почему-то помнила, что в каком-то высоком чине, едва ли не генеральском. Но буквально на днях меня поправили. Похоже, что он был капитан или майор, на оперативной работе. АПД. А теперь опять поправили: брат помнит, что Николай Алексеевич был полковником и считалось, что должен бы получить генерала-майора вот-вот, да все никак не получит. В том числе потому, что генерал был и полагался один - начальник облуправления. Но жили они «на генеральскую ногу», и под Николаем Алексеевичем была служебная черная «волга», да и повадки у него были вполне «бигбоссовские». Очень красивый был. Обожал жену и сына. И связано с ним две ярких истории.

У моей мамы часто собиралась большая компания. Студенты филфака и музпеда, - пианисты, скрипачи и «дирхоры». Еще и жил вечно кто-нибудь. Пили чай, много смеялись, а главное, много разговаривали «об умном», устраивали тематические музыкальные вечера с прослушиванием классической музыки, читали стихи, обсуждали литературные новинки… Понятно, этим не ограничивались, вполне могли и потанцевать модные танцы и поболтать о всякой ежедневной ерунде. И они так никогда и не узнали, кто «подал сигнал». А мог кто угодно, на самом деле, вплоть до соседей по площадке, заклятых друзей нашей семьи. В общем, всех стали вызывать. Любопытная деталь: приглашали в номер гостиницы «Донбасс», а не в какой-то официальный кабинет известного учреждения. Одной из первых, если не первой, - мою маму. И она далеко не сразу поняла, чего хотят-то. Мягко спрашивали, что происходит на этих подозрительных регулярных сборищах. О чем говорят. Что слушают. Какие настроения. Мама честно и отвечала про стихи и классическую музыку, во что никто, понятно, не поверил. После чего ей настойчиво предложили сотрудничество. Не открытым текстом, а эдак иносказательно. А она, опять же, сразу не поняла, о чем речь. Только почувствовала какую-то смутную опасность, но и собеседники ее просекли, что имеют дело с человеком наивным и, к сожалению, порядочным. Потом оказалось, что вызывали всех. И что стучать отказались все. Кто-то делал вид, что не понимает, кто-то хлопал честными глазами и уверял, что разговаривает во сне, кто-то просто твердо дал понять, что не станет. Всем на прощание зловеще посоветовали «еще раз очень хорошо подумать». Перепугались все, конечно, здорово. Потому что во многих семьях помнили кое-что из недавней «новейшей истории». И вот тут Валерик обо всем рассказал отцу. А Николай Алексеевич ни на секунду ни в чем не усомнился, ничего не потребовал… Сказал только, чтобы никто не волновался. И кому-то позвонил. И больше никто и никогда никого из них не тронул, и история эта немедленно развеялась, как дым. Собственно, этот факт лишний раз говорит именно о статусе Николая Алексеевича: капитану или майору пришлось бы это решать «в уровень», прося о серьезной услуге, не имея гарантий ее исполнения и, в общем-то, основательно себя подставляя, не смог бы он сходу сказать «сейчас, сын, разберемся» и сделать это одним звонком...

А второе… В общем, Валерика не было давно уже, а мой папа работал журналистом. И он очень любил брать неофициальные интервью у интересных старших – людей с незаурядными судьбами и историями вокруг было немало. Потом из этого делал крутые газетные материалы. И вот, почему-то кажется мне, что что-то такое он планировал в тот вечер. Но может быть, и просто навестил Николая Алексеевича, выпили и разговорились. Пили коньяк. И папа пришел домой глубокой ночью в довольно странном состоянии. Он был, с одной стороны, пьян, а с другой – пребывал в трезвом ужасе, совершенно потерянный, потрясенный и подавленный. На следующий день на мамины расспросы он ответил, что не может рассказать ей ничего из того, что ему поведал о своей боевой молодости Николай Алексеевич. Потому что это слишком страшно, и ему самому очень хочется об этом забыть, а лучше бы вообще не знать. Сказал только, что там были воспоминания о работе Николая Алексеевича на Западной Украине в понятные годы. А работал-то Николай Алексеевич под Судоплатовым. И лишь несколько лет назад, прочитав мемуары Судоплатова «и Ко», я догадалась, что в тот вечер открылось моему папе, который знал-то, конечно, многое, но все-таки не такое. И больше я на эту тему ничего не скажу. И вы, пожалуйста, не говорите тоже.

После смерти Валерика его родители держались изо всех сил, но… угасли, конечно. И жили просто потому, что надо. Друзья Валерика не оставляли их. Собственно, только они были мостиком, с помощью которого можно было представить параллельный ход событий в параллельном мире, где Валерик жив, плодотворно и талантливо трудится, окружен близкими и счастлив в браке. Он ведь успел жениться.

Сначала, несколькими годами ранее, Валерик полюбил мою маму. И он ей нравился – как любимый друг. По-другому она совершенно не могла его воспринимать, потому что Валерик был младше. На целых три года, ужас. Поэтому она ему отказала. Твердо. Но он, наверное, все равно продолжал надеяться, приходил к ней домой почти каждый день, очень дружил с бабушкой... И ему было очень больно, когда в маму влюбился его близкий друг, «Женька», будущий мой папа. В конце концов у них состоялся серьезный, тяжелый, драматический «мужской» разговор. Нет, конечно, не драка. А именно выяснение отношений. По результатам которого Валерик окончательно ушел с дороги и решительно, благородно и безоглядно остался близким и дорогим другом «Женьке» и «Оксане». И был у них на свадьбе. И успел увидеть и полюбить их маленького сына, и, когда приходил в гости, первым делом бежал к его кроватке.

И именно им, первым из друзей, объявил о собственной предстоящей свадьбе. Может быть, не без подспудного желания лишний раз подтвердить, что все прошло и все хорошо. Его жена тоже из тех филфаковских девочек. И она была необыкновенно хороша собой. Чистый Голливуд. Или черно-белая Европа – если вспомнить Бриджит Бардо и Аниту Экберг. Мне мама говорила, что жена Валерика была красавицей, но недавно я фотографии увидела – и да, совершенно кинематографическая. Прекрасные белые волосы, тонкое лицо и неизменная печаль в глазах, как будто она заранее знала, что потом будет очень больно и плохо.

Их брак не продлился и года. Валерик умер, и его юная вдова совсем растерялась в своей беде. Все вокруг убеждали ее, что нужно съехать от родителей умершего мужа, иначе своей жизни не будет. А один из друзей Валерика стал за ней настойчиво ухаживать в стиле «буря и натиск». И в конце концов она стремительно вышла за него замуж – и исчезла из жизни родителей и друзей Валерика, чтобы попробовать начать новую жизнь… которая оказалась по-настоящему тяжелой и нанесла немало ударов.

Не все близкие Валерика смогли это понять. Но им вообще было странно и больно видеть, что жизнь без него продолжается. Что они могли сделать? Регулярно его вспоминать. Твердо выдерживать традицию собираться на его могиле. Не оставлять его родителей. Упоминать его работы в своих собственных. Продолжать его идеи. Как это делал Гиршман, неизменно, даже спустя многие годы отдавая должное поразительному таланту любимого ученика. Через несколько лет после смерти Валерика пришло письмо из банка в Москве: интересовались, почему он не получает валютные гонорары из иностранных журналов. Значит, и такие публикации были. Я перерыла весь гугл в надежде… Ну, пусть у Валерика не осталось детей, но его работы, немногие и блистательные, работы, которые позже вспоминали с восторгом как прорыв, новаторство, прозрение, они ведь остались!.. Лишь несколько упоминаний. Никто не помнит Моцарта. Только те, кто знал и любил его при жизни. А некоторые из них и сами уже к нему присоединились. Интересно, какими они встретились. Они помолодели опять до него?

Итак, в 16.37 Бог останавливает время.

Он спускается с небес,

в карманах пряча чудеса.

Он говорит, что я могу передать письмо тебе,

с белым парусом, который возвращается

на много-много-много лет назад

туда, где еще все живы, в дом, где когда-то жил я,

где слышны наши голоса…

Вы даже представить себе не можете, как мне иногда бывало неловко и странно, потому что очень взрослых и уважаемых людей, близких друзей Валерика, я хорошо представляла своими ровесниками. А они у меня тем временем преподавали в университете. Или давали мне интервью. Или выступали на какой-нибудь конференции.

...Вот я сижу в аудитории и с наслаждением слушаю Дину Ивановну Гелюх, она «критику» у нас читала. Крупная, статная, в красивых очках, очень элегантная, благоухающая чудесными духами, ироничная, смешливая… Такой шмелиный немножко, низкий голос, всегдашняя готовность сострить и посмеяться. Я на нее смотрю – и одновременно представляю себе «Динку», которой из-за границы (чуть ли не из Штатов!) присылали красивую одежду, и она слыла первой модницей, у нее был даже сверкающий сплошными блестками костюм. После счастливой юности ей выпала на редкость непростая взрослая жизнь, с которой она справлялась очень достойно, одна воспитывала обожаемого сына, а со стороны всегда казалась благополучной и совершенно всем довольной. Дины Ивановны теперь нет, совсем. Рак.

...Слушаю лекцию Людмилы Тимофеевны Сенчиной, и тут у меня даже не раздвоение, а растроение личности. Потому что на парах она была Людмилой Тимофеевной, в обычной жизни – тетей Люсей, а еще в другой, параллельной, не моей жизни – и вовсе «Люськой». Это была наша парижанка, маленькая, изящная, очень за собой следившая, одетая именно с французским шиком, всегда с остромодной короткой стрижкой и яркой помадой. И тоже ироничная, тонко-язвительная, веселая, знающая и требовательная. Мама всегда говорила, что никто из них, пожалуй, не совершил над собой такой грандиозной работы и не прошел настолько внушающего уважение профессионального пути, как тетя Люся. А в юности она была – очень маленькая и хрупкая девочка, модница, которой соответствовать трендам было много сложнее, чем «Динке», но все равно удавалось отлично. И я видела ее юную фотографию, ужасно смешную, потому что она там – в томной позе, с ррроковым выражением лица и с длинной сигаретой. Она не курила, вот в чем дело. Никто из девочек в компании не курил тогда. Но сразу несколько сфотографировалось именно с этой длиннющей сигаретой, чистая бутафория, чтобы как в кино или журнале, а спустя годы не могли смотреть на те снимки без смеха. Маленькая «француженка» тетя Люся – в Донецке. Никто из них не поверил бы, что с их городом может случиться такое…

...Двух девочек на курсе называли «Коре» и «Каме». Коре – потому что Корецкая, это тетя Люся. А Каме – это Каменская. Наталья Михайловна. Тетя Наташа. Близкая-преблизкая подруга моей мамы. В буквальном смысле наперсница тех лет, бывшая, конечно, в курсе романтических событий и драм между мамой, папой и Валериком, очень сопереживавшая – сдержанная и застенчивая моя мама только «Наташке» тогда могла доверять какие-то секреты. Потом она преподавала в военно-политическом училище (поголовно закончившие ДВВПУ офицеры-политработники, с которыми мой брат служил в Германии, рассказывали ему, что Наталья Михайловна у них была не просто любимым преподавателем, но еще и считалась «секс-символом»), а потом - в техникуме, многие годы тесно дружила с «Люськой» и «Динкой» и тоже была такой – эффектной, модной и очень ухоженной. Я любила, когда мама на время командировки оставляла меня у тети Наташи Каменской (я вечно курсировала по домам маминых подруг, когда та уезжала). А теперь она давно уже в Германии. Тетя Наташа, если ты сейчас (я не знаю, когда случится это «сейчас») читаешь, то я скучаю страшно, а известия о тебе получаю кружными путями.

...Валентина Алексеевича Юлина приглашали к нам на «Юный филолог» и на филфак, он был известным в Донецке журналистом. Глядя на очень грузного, одышливого седого человека с больными ногами и довольно высоким голосом, я пыталась мысленно отмотать кинопленку и угадать в нем «Вальку Юлина». Поэта, хвастунишку, заядлого туриста, частого гостя в доме моей мамы в те годы. Однажды у «Вальки» с Валериком вышла неприятная история. Собственно, это случилось после свадьбы моих родителей, на которой здорово погуляло множество гостей. Расходились из ресторана поздно ночью, бурно веселились, «Витьку» Тульчинского везли на где-то случайно обнаруженной строительной тачке, собственно, «Валька» и вез, а потом его попросили проводить до дома Валерика. Валерика необходимо было проводить – ночь, он выпил и, главное, очень-очень плохо видел. Но «Валька» не сдержал слова, ему хотелось то ли домой, то ли догнать какую-то из уходящих истерически хохочущих компаний и тоже с ними продолжать. Поэтому он спросил Валерика: старик, сам дойдешь? И гордый и деликатный Валерик сказал, что – конечно. «Валька» бодро ускакал, Валерик попытался едва ли не ощупью двигаться в темноте, ну и упал, конечно. И получил травму… руку, если не ошибаюсь, сломал. И когда друзья это «Вальке» предъявили, тот еще и начал упрямо отпираться и оправдываться, за что и подвергся краткому, но болезненному бойкоту. Довольно быстро он пришел в себя, все осознал, искренне повинился, и его простили, конечно, потому что все равно же он был добрым и улыбчивым человеком. Валентин Алексеевич уже несколько лет как отправился в свой последний поход налегке – он ведь так до конца и обожал туризм, даже руководил туристическим клубом… там еще потом разместился лицей для одаренных детей, и нет уже ни лицея, ни Валентина Алексеевича Юлина, ничего теперь нет.

...Сосед «Вальки» по комнате в общежитии, а ныне – именитый питерский ученый, доктор наук, филолог и философ не подозревает даже, что где-то выросла себе девочка, для которой он – «Костя» (на самом деле там имя и фамилия произносятся в одно слово, а не просто «Костя»), что она знает, что в юности он был очень хорош собой и обаятелен, и что ее до сих пор страшно веселит та история… как будто она тоже была тогда в подъезде, и это случилось с ее собственным однокурсником, и, как и все, она страшно перепугалась и визжала с девчонками, думая, что он погиб. Ну, та история, когда они все что-то отмечали, выпили и дурачились в подъезде у «Люськи», в доме на Театральном проспекте. Перила – низкие, лестница с квадратным проемом, внизу – куча строительного мусора. И, в общем, «Костя» с четвертого этажа упал, пролетел весь проем, рухнул на этот мусор и лежал там без признаков жизни. Вызвали «скорую», трогать его боялись, думали – всё. А когда «скорая» приехала, он преспокойно встал и пошел. …Да, а потом-то, уже через годы, «Костя» приехал в Донецк, навестил Светлану Федоровну, подарил ей свою книгу с посвящением Валерику и рассказал, что Валерик ему отдавал свою повышенную стипендию, потому что «Косте» не на что было жить. Никто не знал, Валерик уж точно не говорил никому, потому что был очень скромным. Мне много рассказала об этом недавно Элла Яковлевна Бранопольская, которая училась с Валериком сначала в школе, а потом на одном курсе, и близко знала в студенчестве моего папу. Мало того, оказывается, мы даже жили с ней в одном доме, а познакомились вот только теперь, пару лет назад в фейсбуке…

…Я не знаю, как сложилась судьба многих из объединившихся в одну маминой и папиной компаний. Понятия не имею, жив ли «Давид», бывший тогда эффектным молодым человеком с чрезвычайно насмешливым, судя по фотографиям, лицом. Он «слился» сразу после того, как к моей маме и бабушке пришла его мать и с порога сообщила, что не позволит оборотистой девице (это она мою маму имела в виду) захомутать ее наивного мальчика, тот струсил и растерял свое насмешливое самодовольство, - ну и отказали ему от дома в результате. Не представляю, где теперь «Лорка», бывшая тогда близкой маминой подругой и даже жившая в ее доме. «Лорка» была москвичкой, ее учеба в донецком музпеде была обусловлена какими-то проблемами со здоровьем… в Москву она потом и вернулась, но к тому времени тоже была отлучена от дома, потому что накосячила крупно и гадко. Не знаю, где «Лоркина» кузина «Ленка», та вообще осталась только на фотографиях: стол отодвинут, большая комната расчищена максимально, все танцуют твист, «Ленка» солирует, она твистовала лучше всех, а моя молодая бабушка Оля стоит в распахнутых настежь двойных дверях, смеется и аплодирует. Не знаю, что с «Сашкой», он тоже приехал в Донецк учиться из Черновцов, был безнадежно влюблен в мою маму, ходил за ней мрачным Чайльдгарольдом, влезал в кадр и свирепо сверкал глазами на каждой фотографии за маминым плечом, с колоссальным трудом пережил появление папы в ее жизни и уехал с разбитым сердцем. Страшно много лет спустя, уже в последние мамины годы, он каким-то невероятным образом отыскал из своих Черновцов наш телефон – уже новый номер в новой квартире. И стал иногда звонить. У него была семья, все как-то сложилось, вот только быстро стало ясно, что он так маму и не разлюбил в свои «за шестьдесят». Когда ее не стало, я решила, что должна ему сообщить. Несколько раз набиралась смелости и сил (даже рюмку выпивала перед этим… мне и теперь-то каждый раз хочется выпить, когда нужно кому-то, кто еще не знает, сказать, что мамы нет), набирала с дрожащим сердцем далекий номер, но там ни разу никто не ответил, только гудки, я долго-долго слушала их. Никто из этих людей не знает меня, и я никого из них не знаю лично… но знаю. Двадцатилетних.

Эх, милая моя, о чем ты раньше думала,

кто вытрет твои слезы теперь,

теперь, когда ночь длиннее дня,

и день короче ночи,

короче, все уже не то...

Голоса,

голоса наших птиц,

где-то уже за рекой...

три-четыре-пять, я ухожу искать весну, ау!

Мне хорошо знакомо довольно странное чувство: ностальгия по прожитому не мной. Я скучаю по молодым людям, в реальности годящимся мне в родители. Скучаю по людям, которых вообще никогда не встречала. Скучаю по их лицам с маленьких черно-белых фотокарточек и по незнакомым голосам. Скучаю по событиям, участницей которых не была. Я страшно скучаю по ним – «Женьке», «Оксане» (всегда только полное имя), «Динке», «Люське», «Наташке», «Лорке», «Вальке»… И по Валерику. Я очень скучаю по Валерику Кормачеву. Не знаю, как к нему обратиться – на «вы»? на «ты»? В общем, дорогой Валерик, вот, я рассказала, как сумела. Чтобы подольше.