Подарок Илье Ильфу

Ловлю себя на том, что в последние дни каким-то образом переехала из здесь-и-сейчас на 90-80 лет назад. Переехала, причем, совершенно безопасно и комфортно, имея возможность выбирать пребывание с теми и там, где хорошо и нестрашно. Там всё как-то крупнее, значительнее и ярче. Там все умнее и интереснее - даже мерзавцы. Даже посредственности там занимательны. И детали быта, и всех увлекающие события. И вижу я все в цвете, и запахи чувствую - совсем нет этого эффекта старинных фотографий или кинохроник, ни сепии, ни ч/б, - наоборот. Чувствуешь себя среди них, конечно, грустным всеведущим инопланетянином: они еще курят в редакции или танцуют вечером под патефон, ты смеешься их шуткам и влюбленно переводишь взгляд с одного на другого, - а сама знаешь, кто, когда и как исчезнет, погибнет, умрет. Повлиять ни на что не можешь, только цепляешься за тамошнее и тогдашнее здесь-и-сейчас, стараешься его продлить - то есть именно в несуществующем уже времени и месте постигаешь труднейшую науку наслаждаться моментом и проживать его по полной. Я теперь думаю только о них, и это мне гораздо важнее и нужнее, чем все, что вокруг в реальности, куда и выныривать не хочется.

И вот впервые за уже долгое время я неожиданно встретила человека, которого могу уважать и которым восхищаюсь. Без издержек. Без "а это я просто приму, потому что время было такое". Это - Илья Ильф.

Мне в нем нравится абсолютно всё. Я радуюсь, что он - уж точно тот, кому советская власть действительно подарила перемену участи. Не будь ее - он, конечно, накрепко был бы пришит к Одессе и стал... не знаю... сапожником, может. А так - получил возможность в полной мере развить и явить миру недюжинный свой интеллект и феноменальную эрудицию, реализовать свой талант, удовлетворить страстную тягу "зеваки" (он себя сам так называл) к наблюдениям - и способность эти наблюдения осмыслять и систематизировать.

Я восхищаюсь его даром любить - сильно, преданно и глубоко. Это ведь надо же, в то время экспериментов с моралью - раз и навсегда полюбить чудесную женщину (красота Маруси Тарасенко - что-то невероятное, сочетающее сразу и античный и возрожденческий каноны), прозреть в ней своего человека в наивной юности, несколько лет любить на расстоянии, поддерживая горение чувства только письмами, не отвлекаясь на интереснейших женщин в Москве, и не ревнуя ее к одесским поклонникам, и храня в памяти единственное прикосновение к ее мизинцу однажды на свидании!

Она ему будет писать еще 44 года после его смерти, вспоминать, как они ночами курили одну папиросу на двоих, сидя на подоконнике и разговаривая часами. И никто ей больше не будет нужен и интересен, никогда. Кстати, когда она садилась за письмо к нему - перед этим подкрашивала губы. Их переписка - как роман, страстный и одновременно целомудренный, где в одном письме "ты" и "вы" сменяют друг друга через строчку.

Он вообще - человек "вы", даже с самыми-самыми близкими. Это надо же, до самой смерти остаться на "вы" с Петровым, другом-братом, самым родным на свете человеком. Бережно хранить уважительную дистанцию именно с теми, с кем ее обычно фатально и непоправимо сокращают (современному человеку не понять уже этой базовой ошибки).

Я поражаюсь его чувству юмора, стремительной реакции и свободе мысли. Его неброской вере в некоторые непреложные основополагающие истины, его жестким принципам - и негромкому голосу, во всех смыслах.

Я благодарю его за то, как он увлекся фотографией, и какие оставил свидетельства. Это ведь он ухитрился последовательно снять разрушение Храма Христа Спасителя, он снял похороны Маяковского (как остро чувствуется на знаменитой фотографии весенний холод и запах влажной земли, перегар от согнутого бедой Олеши и аромат духов Суок!),он остановил навсегда конных красноармейцев в буденновках на снежной улице и знаменитых друзей на балконах только что полученных отдельных квартир в писательском доме в Лаврушинском.

Но кроме того он еще навек удержал утро и вечер в собственной маленькой комнате, чарующую магию обыденности, в которой Маруся со своим поразительно спокойным лицом (в конце 19-го века написали бы "тихим") расчесывает волосы, переодевается за дверцей шкафа, накрывает на стол, сидит при свечах у зеркала. Я не встречала больше подобного свидетельства частной незначительной подкладки жизни, парадоксально со временем приобретающей много большее значение, чем иные эпохальные события.

И еще я ему страшно благодарна за цельность и порядочность. Он же не испачкался ни разу! Ничего никогда не подписал. Ни за что никогда не проголосовал. Никого ни разу не заклеймил с трибуны. Он был беспартийным.

Они с Петровым были в печально знаменитой поездке писателей на Беломорканал. И что же? Они же стали единственными (!), кто отказался после этого принять участие в последующем написании коллективной книги. И они с женами были среди тех немногих, кто навещал опального Булгакова, и кому этот осторожный и подозрительный Булгаков читал "Мастера" (а Елена Сергеевна записала потом: Ильф и Петров не просто хорошие писатели, они - хорошие люди).

Он был беден - осознанно, принципиально. И какое счастье, что Маруся его совершенно во всем поддерживала. Вокруг уже вовсю разгорались писательские гонки за комфортом, все покупали, жрали, одевались, пировали, ездили в "международном", мерились уровнем. А Ильф тратил на книги и альбомы, и у Маруси была пара туфелек и пара ботиков, и из загранок он вез только игрушки для маленькой дочки Саши-"Пига". У него - кепка, пиджак, пальто и пара галстуков. И при этом все вокруг сходятся на том, что есть в Ильфе "парижский шик", что он ни надень.

Он умный, брезгливый, застенчивый, надменный, добрый и безупречно порядочный. Больше всего он ненавидит пошлость и боится ее. У него пенсне. Он любит Чехова, мечтает написать свой "Крыжовник", а за несколько дней до смерти, пригубив бокал, горько констатирует: "шампанское марки "их штербе".

Только вдуматься: их с Марусей последний поцелуй случился еще до его последней поездки в Штаты, откуда он приехал уже больным и гнал от себя жену и дочку. Ему и сорока не было, Маруся однажды пришла домой, а он стоит над раковиной, и у него кровь идет горлом, и он повернулся к ней и растерянно сказал: "Маруся, у меня кровь". И она не могла даже поцеловать его мертвого.

Невозможно смотреть кадры его похорон. Невозможно видеть лицо Петрова, и невозможно видеть лицо Маруси - они мертвые, каменные, оглушенные.

И невозможно не думать о том, как милосердна оказалась смерть в проклятом 1937. Его взяли бы, это понятно. В том доме взяли практически всех, Ильф мрачно констатировал, что "кирпич уже летит", и Маруся много лет спустя рассказывала, что они ждали, когда за ними придут. Петров ведь тоже избежал чудом - потом оказалось, что запытанные Кольцов и Бабель назвали его в числе активных участников очередного громкого заговора.

Ему не помогло бы ничего - хоть он и запутался без своего морального камертона Ильфа, хоть и вступил в партию, и получил Орден Ленина, и доверчиво и потрясенно покрыл позором в газете бухаринцев после суда, и задумал роман о прекрасном коммунистическом будущем. Не погибни он на войне... Впрочем, доживи Ильф до войны - мне кажется, погиб бы и он. Лез бы в самую гущу, ничего не боялся.

Мне так хочется быть где-то поблизости от него. Ну, кем бы я могла быть? Может, машинисткой в "Гудке". И я бы использовала любую возможность как-то просочиться в их знаменитую комнату, куда стремились все, и где Ильф, Петров, Олеша, Булгаков в клубах папиросного дыма острили сутки напролет, пикировались, ругались и саркастически похваливали друг друга.

И я бы все за Ильфом записывала, сверлила бы его влюбленными глазами и вздыхала, что самой лучше помалкивать, потому что - ну куда ты лезешь? И может, он бы меня пожалел и иногда брал с собой гулять - он очень много ходил, любил так думать или с кем-то что-то обсуждать, формулируя на ходу, а я тоже очень люблю ходить, так что могла бы просто тихонько трусить рядом и слушать.

Вот нет человека, а я его как будто знаю близко-близко.

И горжусь им, и сочувствую ему, и пытаюсь разглядеть, какую именно иллюстрацию он разглядывает в альбоме на фотографии. Все это нельзя написать в тексте, над которым я работаю, там принципиально другой формат, там никакой меня не предполагается.

Поэтому я - тут. И я хочу подарить Ильфу самое дорогое мне, сокровенное стихотворение Левитанского, которое, конечно, о нем.

Мне нравится иронический человек.

И взгляд его, иронический, из-под век.

И черточка эта тоненькая у рта -

иронии отличительная черта.

Мне нравится иронический человек.

Он, в сущности,- героический человек.

Мне нравится иронический его взгляд

на вещи, которые вас, извините, злят.

И можно себе представить его в пенсне,

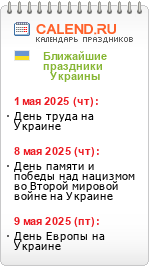

листающим послезавтрашний календарь.

И можно себе представить в его письме

какое-нибудь старинное - милсударь.

Но зря, если он представится вам шутом.

Ирония - она служит ему щитом.

И можно себе представить, как этот щит

шатается под ударами и трещит.

И все-таки сквозь трагический этот век

проходит он, иронический человек.

И можно себе представить его с мечом,

качающимся над слабым его плечом.

Но дело не в том - как меч у него остер,

а в том - как идет с улыбкою на костер

и как перед этим он произносит:- Да,

горячий денек - не правда ли, господа!

Когда же свеча последняя догорит,

а пламень небес едва еще лиловат,

смущенно - я умираю - он говорит,

как будто бы извиняется,- виноват.

И можно себе представить смиренный лик,

и можно себе представить огромный рост,

но он уходит, так же прост и велик,

как был за миг перед этим велик и прост.

И он уходит - некого, мол, корить,-

как будто ушел из комнаты покурить,

на улицу вышел воздухом подышать

и просит не затрудняться, не провожать.